RaspberryPi Pico 2(RP2350)用開発基板をKicadで作図してJLCBに発注するメモ1

最近、Raspberry Pi Pico で遊んでいる。

ブレッドボード上で開発し続けるのも手間なので、開発用基板を作りたい。

僕がやっているのはデジタルシンセ開発なので、それに合うように仕様を決める。

その話はまた別にして、今回はKicadで作図してJLCBに発注するまでの注意事項を中心にメモする。

基本的な使い方は公式Documentを見たほうが早いし、ググれば色々出てくるので。

Kicadのインストールと使い方

公式ドキュメントを見るのが一番良い。ことはじめのページが、Kicadのワークフローも確認できて良い。

KiCadことはじめ | 9.0 | 日本語 | Documentation | KiCad

KiCad EDA - Schematic Capture & PCB Design Software

基本的な使い方は、これも公式Documentを参考。

Kicad専門でブログをやっている方もいるので、これも参考になる。

ワークフローとしては、

- Schematic Editorで回路図を作成

- それぞれのシンボルに割り当てるフットプリントを選択

- PCB Editorで基板パターンを作成

- (JLCPCB発注の場合)それぞれの部品に割り当てる実部品を選択(Kicad JLCPCB tools)

という流れ。回路図と基板パターンはリンクしていて、部品の過不足や結線間違いが起きないようになっている。えらい。

パターンを書いてる途中で回路を変更したくなったら、回路図を編集してPCB Editorで更新すれば反映される。

Kicadで使うシンボルとフットプリント

回路図で使用するシンボル&フットプリントは、Digikeyのライブラリを追加しておくと良い。

基本ライブラリにないがよく使うパーツが意外とあったりする。

KiCadライブラリ | DigiKey

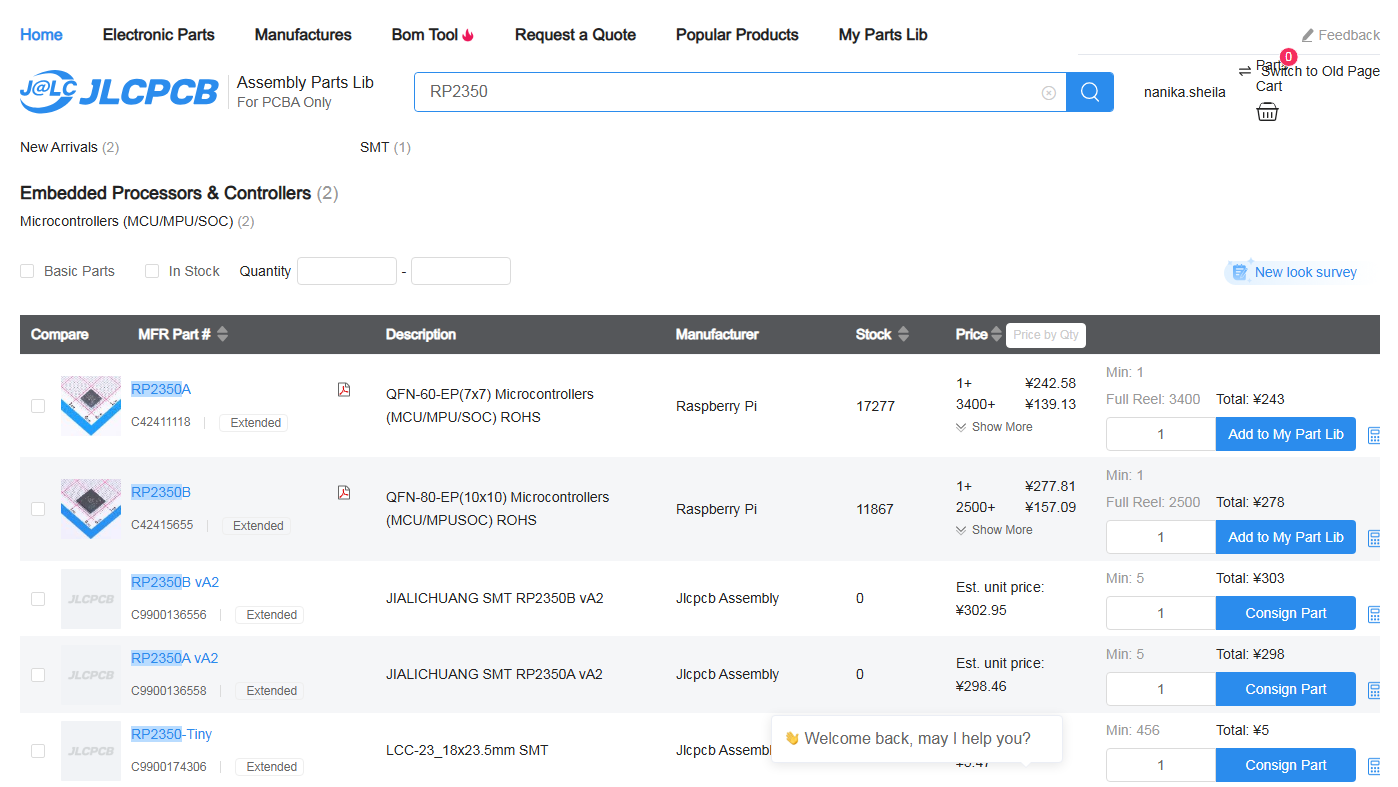

部品選定は独自にやってもいいが、JLCPCBでPCBAまでやるのなら、JLCPCBのAssembly Parts Libで探しながらやるのが良い。

JLCPCB Assembly Parts Library & Component Sourcing - JLCPCB

そうでなくとも、部品在庫(Stock)が多い部品は広く流通している部品でもあるので、「このカテゴリの部品でよくつかわれるものはどんなものか?」が、なんとなくわかって良い。相場と入手性の判断材料にもなるし、データシートをすぐに確認できるのも良い。

(部品選定のきっかけとしては、最近は、ChatGPTなどのLLMで代表的な部品を教えてもらうのも有効だ。GPT-o1以降は大分役に立っている)

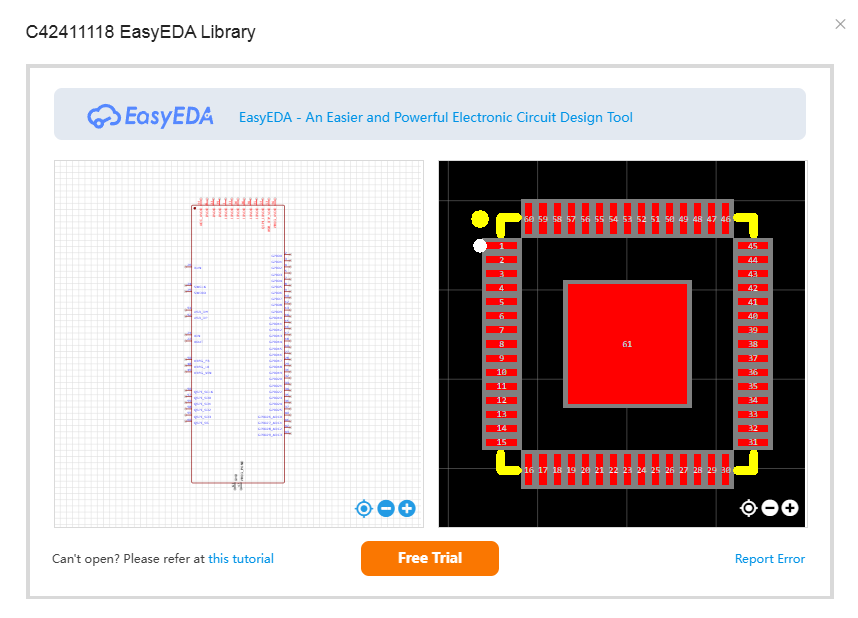

そして、JLCPCBで取り扱っている大抵の部品には、EasyEDAで使用できるシンボルとフットプリントが用意されている。EasyEDAでは、(アカウント登録さえすれば)シンボルは.elibzファイルで、フットプリントは.efooファイルでローカル保存できる。

どちらもKicadでインポートできるので、JLCPCBが用意したシンボルとフットプリントをそのまま使える。

これは、下手に自前で描くより工数を削減できるし、製造時のリスクを軽減できるため、是非使った方が良い。

PCBの制約

プリント基板の製造能力にはそれを行う会社によって異なる。そのため、パターンを書く前に、制約を定義する必要がある。Kicadでは、PCB Editorの設定>デザインルール>制約から定義できる。

例えば、JLCOCBでは下記の通りの仕様から制約を定義する必要がある。

プリント基板の製造と組立能力 - JLCPCB

特に気にするのは、穴あけ、トレースの最小値だろう。また、JLCOCBでEconomicPCBを製造するためには、ビアの直径0.45mm/ホール0.2mmにしておくと良い。(それ以下だと高度なPCBとして製造コストがかかる。同じくトレースは0.16mm以上である。)

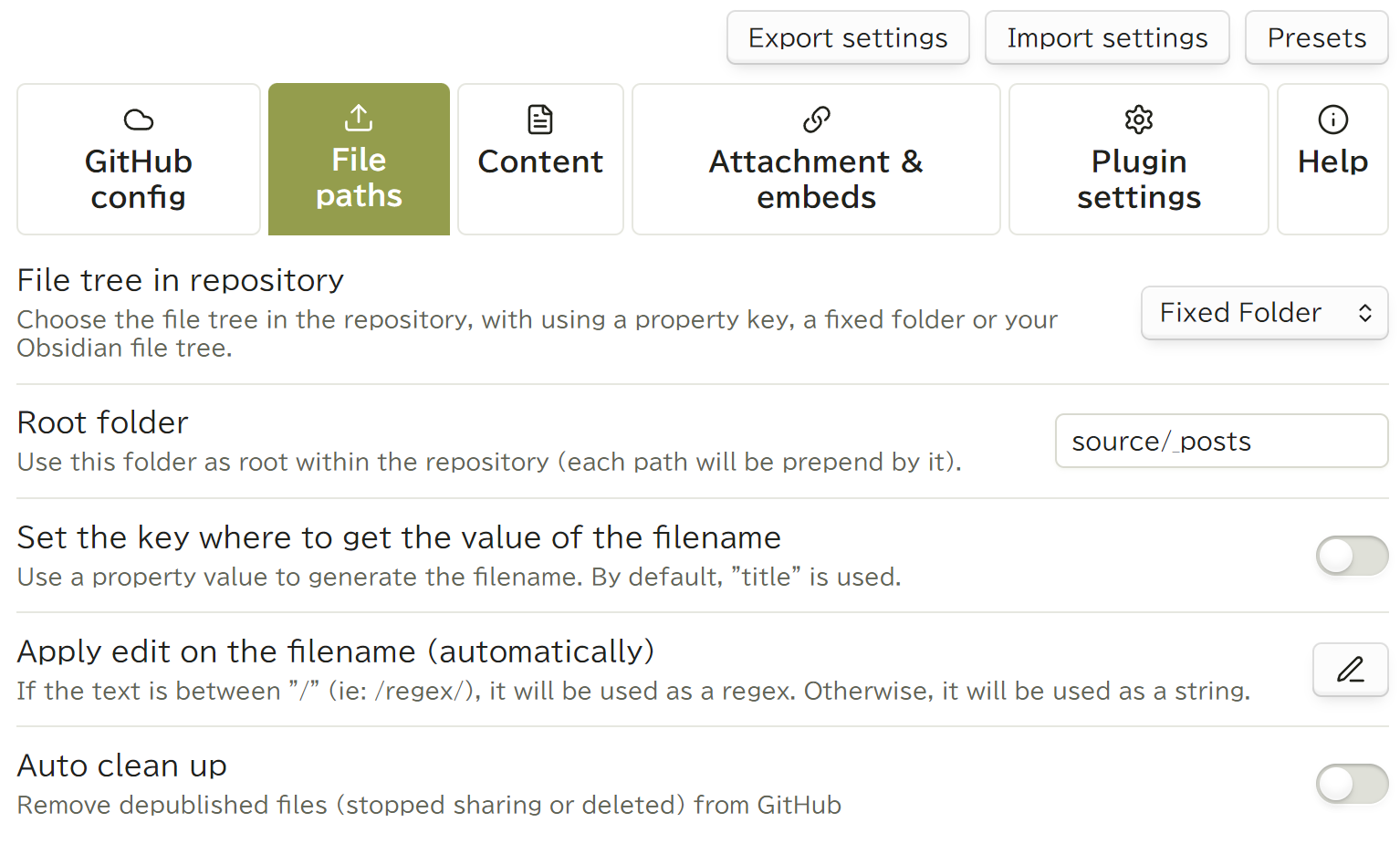

JLCPCB用発注ファイル(ガーバーファイル+BOM+CPL)の作成

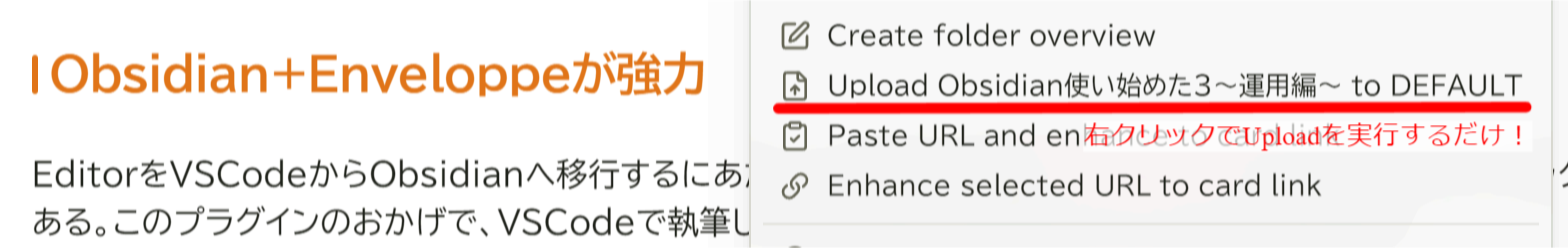

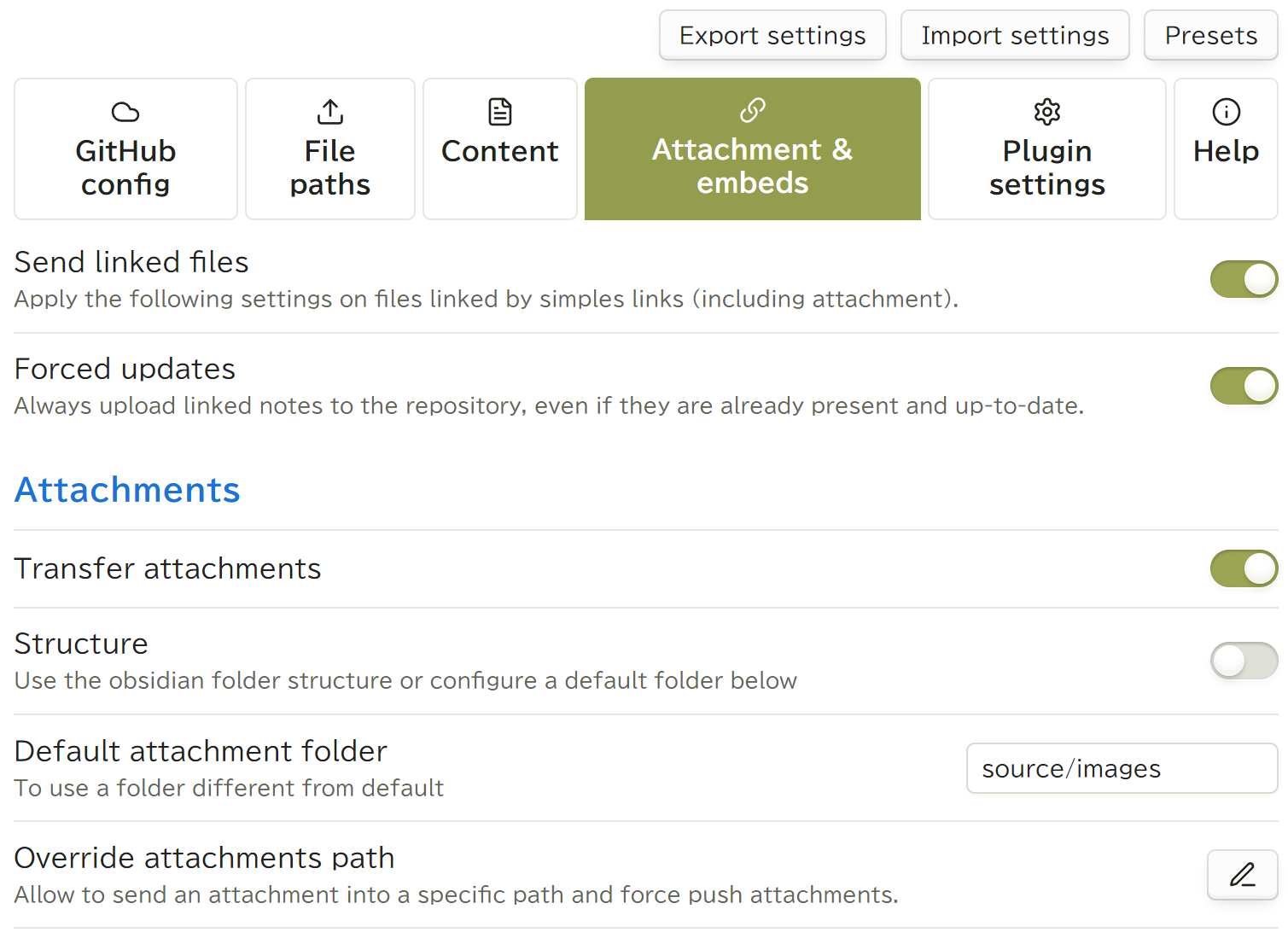

KicadでJLCPCB用の発注データを作るなら、とりあえずプラグインでKicad JLCPCB toolsを入れればOK。

GitHub - Bouni/kicad-jlcpcb-tools

部品を選択してGenerateするだけで、発注に必要なファイルを全て作成できるので、大変便利である。

Kicad-jlcpcb-toolsの導入方法 – 奈良高専ロボコンプロジェクト公式サイト

JLCPCBに全部してもらった話(PCBAをした話) #電子工作 - Qiita

| ファイル | 意味 | 形式 |

|---|---|---|

| GARBER | プリント基板のデザインファイルをまとめたもの | ZIP |

| BOM | 部品表ファイル | CSV |

| CPL | 部品の位置情報ファイル | CSV |

JLCPCBでのPCB発注

Help Centerの一読

発注ファイルがあればあとはアップロードするだけで完了である。

が、その前にヘルプセンターの記述は一読しておくと、後で問題がおきないのでおすすめする。

PCB Technical Guidelines - JLCPCB Help Center

(日本語表示だとなぜかヘルプセンターが表示されないことがある(なんで?)ので、英語表示をおすすめする。)

DFMツールによるチェック

また、JLCDFMで製造可能性についてチェックしておくのも良い。チェック項目にDangerがないように修正すれば、十分に製造できると判断できる。Kicadのデザインルールチェックで漏れている項目もあるのでありがたい。

Free Online PCB DFM Tool | JLCDFM

チェックが終わったらガーバーファイルをアップロード。

PCBの仕様(基板色、厚さなど)については設定する必要があるので、よく考えて設定してから発注する。

JLCPCBでのPCBA

EconomicかStandardか

JLCPCBのPCBAではEconomicとStandardのタイプがある。

その違いはPCB Assembly Capabilitiesを確認して頂きたいが、結果から言うとEconomicのほうが安いので、Economicの製造能力で実装できる範囲に設計することをおすすめする。

プリント基板の製造と組立能力 - JLCPCB

Economicの場合、特に部品の最小パッケージが0402(inch)になっているので注意が必要だ。

また、部品のPCBA TypeがEconomicに対応していることも確認しておこう。

JLCPCB Assembly LibでPCBA Typeの項目をチェックされたし。

BasicかExtendedか

部品には更に基本部品(Basic)と拡張部品(Extended)と優先拡張部品(Preferred Extended)がある。

Basicの場合、チップマウンタにあらかじめフィーダーが装備されており、フィーダー差し替えの人件費がかからない。

逆にExtendedの場合、フィーダーの差し替えが発生するため、人件費がかかる。これが1コンポーネント$3となる。

Preferred Extendedhは、もともとBasicだったことから差し替え人件費がからないものと見なしてくれるため、Basic部品と同じように選択できる。(恐らく、リールを探してフィーダーにセットする工程が必要ないため、差し替えだけなら人件費をかからないということにしてくれている)

手組かPCBAか(どっちが安い?)

ロット数による。恐らく、小ロットなら手組のほうが安い。これは、拡張部品の数が多いほど顕著で、それは前述したフィーダーの差し替え料金が少ないロットに分散されるため、1ロットあたりの価格が上がることになるからだ。

ざっくりした計算だが、1ロットあたりの拡張部品の数が生産するロット数を上回り始めると、PCBAで発注するほうが安くなってくる。

これに、はんだ付けが適切に行われているか等ののチェックを加えると、ロット数にスケールして工数が増えるので、PCBAで確認してもらうことがより有効になっていく。

結果として、小ロット(10ロットくらい)以上を生産するならば、さっくりPCBAで組み立ててもらったほうが良い。

あとがき

次回は、RaspberryPi Pico 2で使用されているチップRP2350を使った設計について考えたことをまとめていきたい。